[배선한의 영화이야기] <원스어폰어타임...인 할리우드>

쿠엔틴 타란티노의 머릿속엔 과연 어떤 생각들이 있을까? 유치하지만 꽤나 본질적인 이 물음에 단 한 번도 시원한 답을 얻은 적 없고 이번에도 마찬가지다. 하지만 괜찮다. 그는 타란티노이니까. 데뷔작 <저수지의 개들>부터 <원스 어폰어 타임...인 할리우드>에 이르기까지 장르를 가지고 노는 그만의 재간은 감탄을 넘어 두 손 두 발 다 들 지경이다. 소재가 된 ‘샤론 테이트 사건’ 자체가 워낙 비극적이고 충격적이어서 과연 이 허들을 어떻게 넘을까 싶지만 기우에 그친다.

사건이 주는 실화적 충격은 피해가면서 그의 장기인 곁가지 에피소드로 결말을 향해 달려간다. 그 중심에 고전 할리우드 황금기에 대한 무한한 애정이 있다. 참고로 이 영화의 시대적 배경이 된 1960년대 후반 할리우드에 대해 미리 약간의 공부를 하고 가면 영화를 보는 재미는 훨씬 커지며, 특히 ‘사론 테이트 사건’은 예습이 필수다. 아는 만큼 보이는 법이니까.

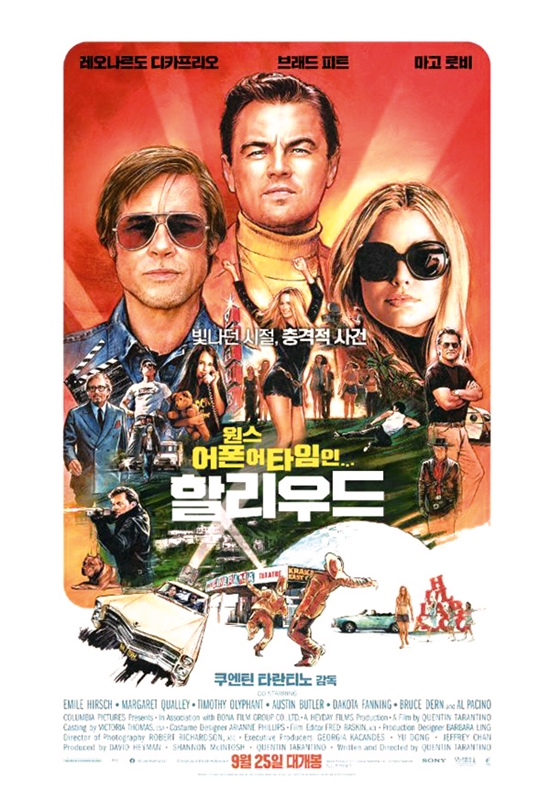

브래드 피트와 레오나르도 디카프리오라는 놀라운 조합은 결과물 또한 믿을 수 없을 만큼 조화롭고 눈부시다. 그들의 청춘과 영화를 아는 오랜 팬 입장이라면 저도 모르게 눈물 한 방울을 떨굴 수도 있겠다. 타란티노가 고전영화에 갖는 감상적이고도 애잔한 감정과 비슷해서 그렇다.

B급 정서와 맞물려 많은 사람들이 오해하고 있는 것 중 하나는 타란티노가 재기발랄함을 무기로 영화를 쉽게 대충 만들 거라는 것이다. 반쯤은 정답이지만 반은 틀렸다. 그는 B급 정서의 장인이기도 하지만 오락영화 마에스트로이기도 하다. 조금만 들여다보면 그의 영화 속 장치들은 지독히 세밀하며 수많은 정보가 마치 도서관 색인카드처럼 빼곡하게 들어차 있고 복선은 충분히 조밀하다. 그래서 <원스 어폰어 타임...인 할리우드>은 그의 전작들처럼 여전히 시끄럽고 껄끄럽고 유쾌하지만 무엇보다도 가장 애잔하다.

좋은 이야기를 하는 사람들 틈에 짓궂은 사람 한 명쯤은 있어도 괜찮지 않을까. 사실 타란티노는 열 번째 작품을 끝으로 은퇴하겠다고 공언해왔다. 이번이 아홉 번째이니 이제 한 편 남은 셈이다. 그러나 디지털영화가 나오면 은퇴하겠다고 했던 말은 이미 흰소리가 되었고, 나이 60세에 은퇴하겠다더니 슬그머니 75세로 정년을 늘였다. 고로 은퇴작 한 편 남았다고 믿기는 어렵지만, 괜히 약속 지키겠다고 은퇴한다는 생각 말고 노련한 악취미를 발휘하면서 계속 활동했으면 좋겠다.