항상 꿈을 꾼 것이, 죽을 것만 같은 한계(限界)까지 정점(頂點)이라는 것을 찍어 보고 싶었다. 뛰고 있는 심장소리가 가장 정직하게 들리는 순간이다. 고비를 수없이 이겨내며 정상에 오르는 등반가처럼, 나 또한 몸을 혹사 시켜 가며 어딘가를 오르고 싶을 때가 있다. 발이 게으른 사람이라 산도 아니고 길도 아니다. 무엇을 해도 행복하지 않을 때 나는 한계 이상의 목표를 정한다. 한계령(限界嶺)이라 나 스스로 명명(命名)해 놓고 나는 그것을 오르길 즐겨 한다. 그러고 보니 나는 발보다는 손이 부지런한 사람이었다. 아마도 그 손으로 지금 나의 한계령을 넘어가고 있는지도 모른다.

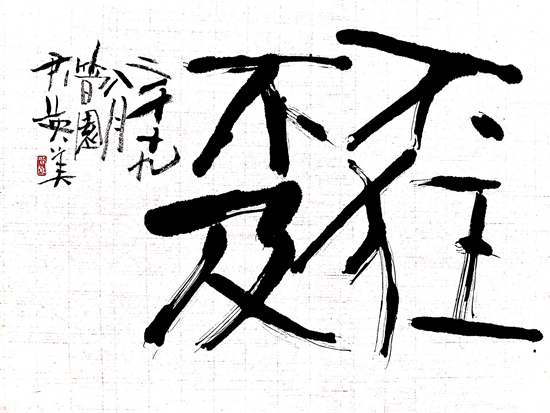

불광불급(不狂不及)의 시간들. 내가 미치지 않으면 나는 미칠 수가 없었다. 밤을 새워 돌을 새겨 대기 시작했다. 어깨 통증으로 이러다 붓을 잡지 못하는 건 아닌지 살짝 두려워지면 그때는 또 특유의 긍정이 바로 쏜살같이 다가와 버린다. “그럼 그만이지! 팔로 못쓰면 다리도 있고 나에겐 입도 있잖아. 지금 이 희열이 중요하지 뭘 걱정해. 내일 죽어도 그만이다. 이 순간 내 마음이 가는 대로 힘껏 당겨 보는 거지 뭐. 인생 뭐 있어?”

‘걷는 사람 하정우’ 라는 책을 펼쳤을 때, 각자의 영역에서 크고 작은 족적을 찍으며 하루를 견딘 우리는... 그렇다. 어떤 이가 족적(足跡)을 찍으며 자신과의 싸움일지 위로일지 해방일지를 느끼고 있을 때, 나는 각인(刻印)을 하며 붓질을 하며 내 영역을 익히고 넓히고 쌓아 가고 있는 것이다. 살아보니, 세상에는 어떠한 것도 허투루 되는 일은 없었다.

“똑같이 주어지는 하루를 그저 일상처럼 사용하는 사람에게서 무슨 놀라운 일이 일어날까요. 당신과 똑같은 일상을 보낸다면 나는 놀라운 일을 계획할 수가 없어요. 내 일생에 놀라운 일은 여러 번 일어나지 않아요. 사랑하는 가족만을 살뜰히 챙기고, 아름다운 머릿결을 다듬는 수고로움 만을 했다면 나에게는 절대 도전하고 싶은 일들이 일어나지 않았을 거예요.”

서예가 순원 윤영미

webmaster@news4000.com