“자 항아리 갑니다. 만... 삼만 오만... 팀이 조금씩 있어요. 두 개에 오만... 칠만 가 볼께요 칠만.”

좁은 입구로 트럭이 들어오고 나가며 예전에 그 누군가의 일상이었을 물건들이 한없이 토해 내어지고 있다. 나는 낯선 곳에서 일요일 오후를 마주하고 있었다. 대형선풍기 몇 대가 쉴 새 없이 더운 바람을 뿜어내고, 찜통과도 같은 공간에 수많은 사람들의 구수한 전라도 사투리가 넘쳐난다.

계속 쏟아지는 물건으로 흥분된 사람들의 어깨와 너무 낮은 흥정으로 실망스러운 주인의 눈빛들이 교차하는 민속품 경매장 이곳엔, 인정이 오고 가기도 하고 한편으로는 인정을 찾아 볼 수 없는 숫자들이 오고 간다. 누군가의 인고의 세월로 만들어졌을 물건들이 헐값으로 주인이 바뀌니, 물건이라는 것은 갖고 싶은 사람에겐 귀한 것이지만 필요를 느끼지 못하는 사람에게는 만 원, 이만 원의 값어치도 이렇게 무거운 것이었다.

“이 항아리는 연대가 120 되었승께”

“연대 얘기 하지 말어야”

“아니, 손잡이 하나가 40 이라고”

“요거랑 요거 붙여 사주믄 안 되까이”

“흐미, 요거시 좋은디 요거만 사야제, 왜 자꾸 붙여 샀는가”

“왜 이리 좋은 물건들을 안 사는 거여. 흐미 참말로 물건 볼 줄을 모르는구마이”

“자기 붙기들이 있는 거여. 자기 필요한기 있는 거라고. 씅내지 말어야”

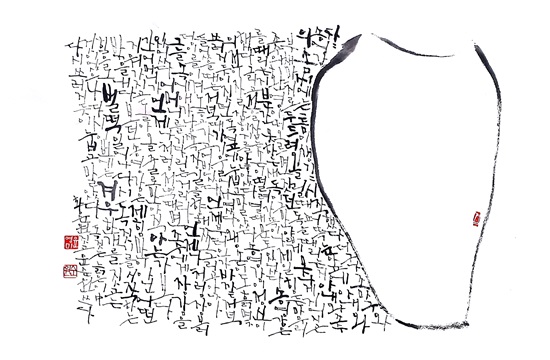

트럭 한가득 항아리들이 쏟아져 나온다. 항아리를 빚은 옹기장이의 수고로움이 보이고 그 항아리를 닦았던 어머니의 정성을 마주했다. 저것들로 나의 정원을 채우고 싶은 욕심이 비집고 들어오다가 멈칫, 하나가 들어오면 하나를 보내는 규칙을 내가 세웠으니 저 항아리 들여놓고 내가 집을 나올 수는 없지 않은가! 탐이 나는 물건 앞에서 탐을 참아내는 생각의 여유로 참 오랜만에 내 살갗에서 베어 나오는 고집스런 땀 냄새가 싫지 않았다.

오후가 깊어가니, 넘쳐나는 지겨움으로 몸이 꼬이는 것을 보고는 옆에서 나에게 말을 던진다.

“저기 골동품같이 인내를 가지고 기다려야지요.”

물건을 팔러 온 남자는 다른 집 물건 흥정에 여념이 없다. 저 아저씨 오늘 반찬값은 주머니에 넣고 집엘 가실 수 있으려나.