5월이 되면 연초록 담쟁이가 붉은 벽돌을 타고 오른다. 캠퍼스가 참 예뻤던 대학 교정이 생각났다. 큰 나무와 어우러진 서양식 벽돌건물은 영화와 드라마의 배경으로 자주 등장했다. 그래서 강의실을 오가면 촬영하는 모습을 간혹 보게 된다. 곳곳에 놓인 나무벤치에 앉아 교정에 펼쳐진 푸름과 오고가는 청춘들을 많이도 엿보곤 했다. 그러고 보니 요즘 강의 한답시고 대학교정에 가보면 벤치보다는 주차장이 훨씬 더 많아져 버렸다.

그 시절 그곳엔, 긴 나무벤치가 많이 놓여 있었다. 초록색 예쁜 벤치 배경의 사진들이 내 앨범에 잔뜩 들어 있다. 예술가를 꿈꾸는 미대와 음대 사이 아름드리 은행나무 밑 돌 탁자와 돌 의자에 앉아 그 시절 청춘의 시름을 그곳에서 다 푼듯하다. 강의시간이 남으면 친구들과 자판기커피 한잔씩 뽑아들고 벤치에 앉아 인생을 얘기했고, 간혹 긴 나무의자에 누워 하늘을 바라 본 적도 많았다. 그때 친구에게 내가 건넨 말이 아직도 기억에 생생하다. 친구가 한 번씩 내가 이 말을 했었노라고 기억을 상기 시켜 주었다. “야, 고대 유럽에 철학자들이 많았던 이유가 아마 이렇게 쉴 수 있는 벤치가 많아서 그런 게 아닐까? 나처럼 사색할 수 있어 철학자들이 많이 나왔을 거야 그치?”

사색할 수 있었던 그 벤치의 기억으로 나는 어른이 되었고, 집 군데군데 많은 의자를 놓고 있었다. 테라스마다 테이블을 놓고, 잔디마당에도 두개의 테이블이 있다. 오며가며 배경을 달리하여 사색에 빠질 수 있는 공간을 나는 참 좋아라했다.

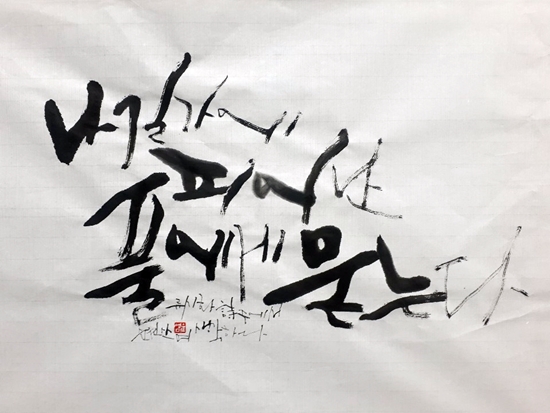

지금은 먹고 사는 일이 다급하여 사색하고 철학하는 사람들이 드물다. 어느 날 테라스 테이블 의자에 앉아 시집을 펼쳐 들며 문득 이런 생각이 든다. 이 시대는 시인만이 철학을 한다는 생각이 들었다. 내가 사는 것은 다만 잃은 것을 찾는 까닭입니다... 윤동주가 그랬고, 나 길가에 피어난 풀에게 묻는다 나는 무엇을 위해 살았으며 또 무엇을 위해 살지 않았는가를... 류시화가 그랬다. 애정을 가지고 있는 사람이 시인이라 여겼고, 삶에 대해 묻는 사람이 시인이라 여겼다. 그래서 이 시대는 시인만이 철학을 하는 시대 같았다. 시집을 펼쳐보면 철학서 한권 읽은 듯 그런 시인이 간혹 있다. 그들이 마치 철학자 같았다. 시인에게는 책상이 그들의 벤치가 되겠다는 생각이 들었다.

골목길을 걷다가 사주를 보는 곳에 철학관이라는 간판이 걸린 것을 보고 철학은 점쟁이들이 하는 줄 알았다. 대학 철학과를 나오면 점쟁이가 되는 줄 알았다. 시인이 철학자가 되는 줄 몰랐다.