그녀의 작업방식을 싫어했다. 심지어 나무가 아깝다고까지 서슴없이 독설을 날렸다. 욕심내며 다작(多作)만 하는 그녀에게 눈살을 찌푸렸다. 남의 작품 평가하기를 꺼려하는 내가, 유독 한사람에게만큼은 까칠하게 평가를 해댔다. 특히 내 글씨가 그녀의 나무 위에 올려 질 때는 더 단호하게 비수를 날렸다. 한 번씩 그녀는 내가 알 만한 사람들에게 하소연을 하나 보다. “순원선생은 저만 싫어라 하는 것 같아요.”

이젠 얼마 후면 그녀와 그룹개인전을 함께 한다. 한 공간에서 내 시선에 오픈 되어져야 할 터인데, 당차게 나의 한글을 각(刻) 하겠노라 했다. 반신반의 고민 끝에 글씨를 써 주게 되었고, 그녀는 한동안 소식이 없었다. 자기에게만은 매서운 내 글씨에 대한 부담감이 만만치 않았나 보다. 그러다 어느 날 우연히 작업과정을 보게 되었다. 흥분되어 나는 이렇게 말을 쏟아내고 있었다.

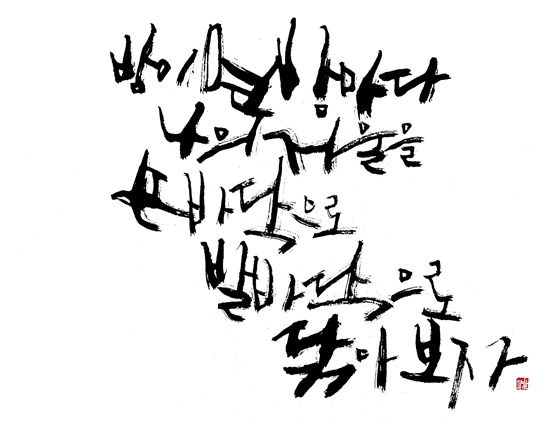

“와...제 글씨 맛이 완전 살아나요. 획(劃)의 깊이가 보여요. 각자(刻者)는 이렇게 글씨의 필력(筆力)과 서력(書歷)까지도 표현 되어져야 그것이 서각(書刻)이지요. 완전 최고인데요. 완전 멋져요.”

“아... 순원선생이 가장 무서웠어요. 이렇게 얘기를 해 주니... 이제야 조금 알 것 같아요. 왜 싫어하고 화를 냈는지... 서고 써주기를 꺼려했는지를... 각(刻)을 공부할수록 깊이 들어 갈수록...신경을 곤두세우고 더 고민했던 시간들...순원이 옆에 있어 얼마나 다행이었는지 몰라요. 이젠 힘도 나고, 더 자신 있게 작업 할 수 있을 것 같아요.”

“아...요즘 제가 살아있는 것 같아요. 작업하며 밤을 새워도 정말 행복한 날들이에요.”

심장이 멈칫했다. 그동안 나를 대하는 과정이 얼마나 힘들었을까. 나조차도 완전하지 못하면서 남의 과정을 마치 결과마냥 단호하게 평가를 해 버렸다. 각자의 시선 위치라는 것이 있는데 나는 내 글씨의 의도를 표현하지 못했다고 독설을 주저하지 않았다. 어찌 보면 나조차도 내 우물 속 편견에 갇혀 있었다. 다작(多作)경험이 포정해우(庖丁解牛)를 만들어 가고 있다는 것을 놓치고 있었다. 그녀는 내가 알고 있는 칼잡이 중에 단연 최고가 되어 있었다. 아마 조만간 나의 글씨를 각(刻)해 주기를 부탁하고 다닐 시절이 올 것이다.

그녀의 각(刻)은 칼을 운용(運用)할 때 그 힘은 바위를 뚫는 듯 강(强)하고, 칼의 움직임은 흐르는 물처럼 수려(秀麗)하다.