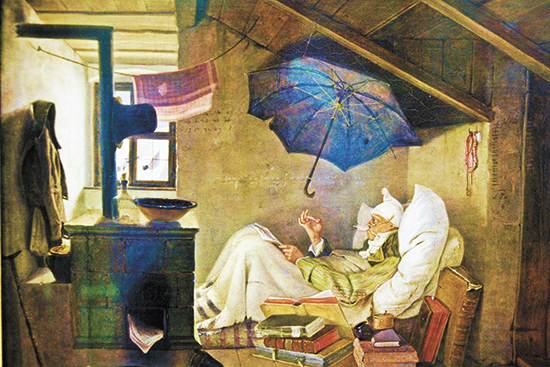

비가 오는 날을 대비한 것인지 우산이 방에 펼쳐져 있다. 아궁이에는 종이 뭉치가 던져져 있지만 불을 피운 것 같지는 않다. 그래서 그런지 시인은 머리에 여전히 나이트캡을 쓴 채 이불을 덮고 두터운 잠옷을 입고 있다.

잠시 깃털 펜을 입에 물고 뭔가를 계산하고 있는데 그러다보니 안경을 바로 썼는지 거꾸로 썼는지 알 수가 없다. 잉크병을 기울여 놓아도 잉크는 병 바닥 모서리에 겨우 고여 있는 정도다. 외출용 모자를 연통에 걸어 놓은 것으로 보아 꽤 오래 불을 지피지 않았을 것이다.

천정에는 계단이 불쑥 내려와 지하인가 싶지만 작은 창으로 햇빛은 비추고 있으니 반 지하쯤으로 보인다. 그 때문인지 방안에 빨랫줄이 있고 구멍 난 손수건이 걸려 있다.

난로 옆으로 간이 소변기가 잘 숨겨져 있고 벽에 기댄 지팡이로 보아 어쩌면 시인은 거동이 불편한 환자일지도 모른다는 생각도 든다. 평소 즐겨하던 술도 이제는 다 떨어져 빈병만이 덩그러니 놓여있다. 하지만 가난한 시인은 오늘도 열심히 책을 보고 시를 쓰고 있다.

이 그림은 19세기 중엽 독일의 상황, 즉 급속한 산업화의 후유증으로 인한 빈곤층의 양산과 노동자 계급의 양극화에 대한 작가의 시선이다. 그림을 그린 칼 스피츠베그(Carl Spitzweg, 1808~1885)는 독일의 낭만주의 화가이자 시인으로 활동한 이력을 지닌 인물이다. 스피츠베그는 낭만파의 갈래인 플랑드르 화풍과 바르비종 화풍을 계승하였으나 그의 그림은 낭만적이라기보다는 매우 실리적이며 소시민적 삶을 주로 표현했다.

극심한 가난과 불편함에도 왠지 시인의 표정은 고통스러워 보이지는 않는다. 이것은 작가가 시인이었고 또 그림에서 특유의 시적 운율(거꾸로 쓴 안경, 벽 이곳저곳의 낙서, 시인의 표정)을 마치 숨은 그림 찾기처럼 화면에 숨겨 놓고 있어 그림을 오래 보고 있으면 마치 새로운 이야기를 계속 만들어 낼 수 있을 것 같은 느낌이다.

그가 시인이었으므로 시인의 삶을 그림으로 표현했는지 모를 일이지만 시인의 삶이 가난하다는 것은 왠지 어울리는 상황처럼 생각되는 면도 있다. 안락하고 평안한 분위기에서 인간의 심금을 울리는 시는 결코 나올 수 없다. 작가가 그려놓은 이 장면은 삶의 가장 열악한 요소를 한 곳에 모아 놓은 것처럼 보인다. 하지만 이전 계몽주의 화풍(18세기)에서 묘사되는 민중의 삶처럼 칙칙하고 어두운 부분은 화면에서 많이 사라졌다.

시간적으로 낮을 배경으로 하고 있는데 이는 계몽주의 화풍에서 보이는 통제와 종교적 관습의 그림자가 많이 사라지고 이제는 당당해지는 민중의 삶을 간접적으로 이야기하고 있다. 하지만 시인은 여전히 경제적으로 가난해 보인다. 왜냐하면 현실은 언제나 칼날처럼 예리하고 무섭기 때문이다.