나는 괵한의 친절에 자주 오른쪽 손바닥을 내밀며 단호하게 거절했다. 음식을 건네줘도 “노” 커피를 가져와도 “노” 지금 올리브가 먹고 싶은데 치즈를 주면 더 서슴없이 “노” 당황해하는 눈빛을 보았지만 잔뜩 예민해진 요즘, 상대방의 마음까지 헤아리고 싶지가 않았다.

내 행동이 사람들과 다르다는 것을 알아 버렸다. 괵한이 무언가를 건네면 사람들은 아무런 거리낌이 없이 “고맙습니다” 라며 거절하지 않았다. 살짝 멈칫하다가도 성의를 생각해서는 “땡큐!” 조심스럽게 받아 든다. 나만 나쁜 한국 여자임에 분명했다. 난 괵한이 권할 때마다 넙죽 받아 본 적이 거의 없었고 단호하게 거절해 버리거나 다른 것을 냉큼 집어 들곤 했다. 내가 먹고 싶은 걸 먹고 내가 바라는 것을 하고 싶은데 누군가의 친절이 불편할 때가 있다. 특히 음식 강요하는 것을 가장 싫어한다. 내가 싫어하기 때문에 남에게 권하지 않는 이유로 내가 이기적으로 보여 질 때가 있다.

이제 주위를 둘러보니, 괵한은 전기선을 연결해 내가 작업하기 편하게 탁상 등을 옮겨 주었고, 다이어트 한다고 음식을 거절하였더니 먼발치에다 터키 견과류를 놓고 간 것이 그대로 남아 있다. 알레르기로 재채기 한번 했을 뿐인데 책상 위에는 터키 감기약이 그대로 놓여 있다. 냉장고 안에는 아직까지도 괵한식의 어슷썰기 한 수박이 그대로이고, 마저 다 먹지 못한 치즈와 올리브가 남아 있다. 떠난 빈자리에 온통 내가 노!!!라고 했던 미안함만이 수북이 놓여 있었다.

이젠 노라고 말하지 않아도 된다. 괵한은 50일간 이곳에 머물다 지금 터키행 비행기에 몸을 실었다. “괵한, 지금 인천 국제공항 이예요?” “괵한, 몇 시에 한국 떠나?” “괵한, 메시지 보내는 걸 보니 경유지군요.” “와~이젠 앙카라야?” “”그곳은 지금 몇 시야?“ ”내가 터키 가면 머물 다락방이라고? 와 멋지다“

떠나보내고 나서야 나는, 메시지에 답장을 꼬박꼬박 보내고 있는 무척이나 상냥하고 다정한 사람이 되어 있었다.

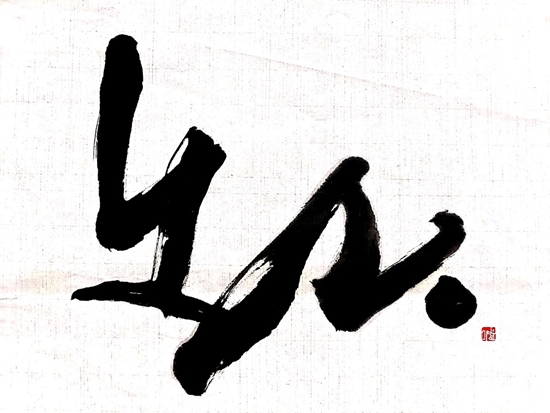

서예가 순원 윤영미

webmaster@news4000.com