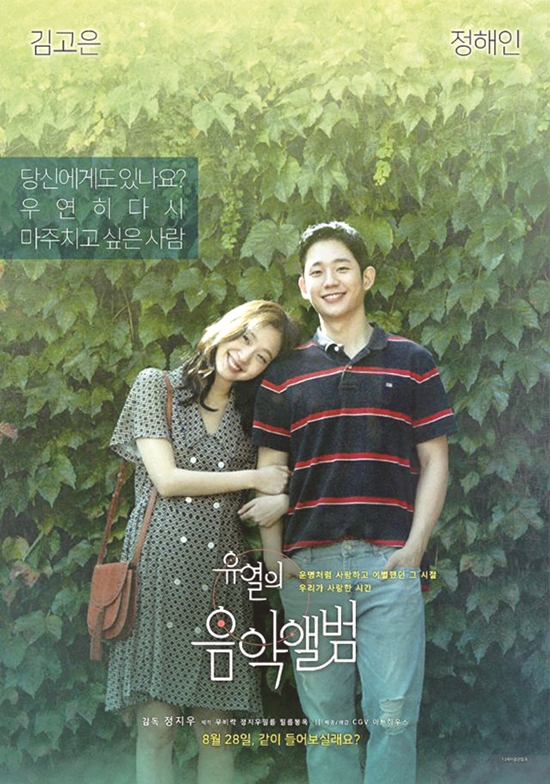

[배선한의 영화이야기] <유열의 음악앨범>

어느 날 TV에 이상한 패션이 하나 둘 보이기 시작하더니 거리가 온통 옛날 옷을 입은 듯한 청춘들로 넘친다. ‘레트로’에 ‘뉴트로’란다. 잠시 반짝하다 말 것 같던 복고 열풍은 각종 장점과 단점을 양산하면서 문화예술 전반에 영향력을 발휘하는 중이다. <유열의 음악앨범>은 트렌드로 보면 그 확장의 연장선 위에 있는데, 영화 자체로 보면 오랜만에 만나는 완성도 높은 멜로다.

정지우 감독하면 제일 먼저 떠오르는 작품이 최민식·전도연 주연의 <해피엔드>로, 오랜 시간이 지났음에도 밤하늘을 채우던 풍등과 최민식의 오열은 잊히지가 않는다. 그렇게 멜로 세포가 뼛속까지 각인된 것처럼 보였던 정지우 감독은 다양한 장르의 영화를 실험 혹은 섭렵하면서 꾸준히 그만의 세계를 변주해 오다 2019년 <유열의 음악앨범>으로 돌아왔다.

무심히 스쳐 지나가면 아무도 모르는데 누군가의 시선으로 깊이 보면 치명적인 감정들이 있다. 정지우 감독은 그 실낱같은, 어쩌면 찰나의 감정들을 붙들어 미장센을 만들고 서사를 쌓는다. 만남과 헤어짐을 반복하는 스토리는 우리나라 남의 나라 할 것 없이 수없이 영화에서 보던 설정이고 더욱이 레트로 감성이 곳곳에 포진해 있으니 식상해야 하는데 맑은 물속에 들어갔다 나온 기분이다. 영화는 진부한 설정에 기대지 않으며 우연도 반복되면 인연임을 설득하는 방식이 세심하고도 담담하다.

라디오 프로그램 ‘유열의 음악앨범’이 첫 방송을 하던 1994년부터 보이는 라디오가 등장한 2005년이 영화의 공간적 배경이다. 이 시기를 지나왔던 사람들에게 선명한 추억의 장치들이 곳곳에 포진해 있어 아련한 기억을 건드린다. 천리안, 제과점, 시대에 따라 변화하는 핸드폰 그리고 무엇보다 그 시절을 관통했던 노래들은 손발 오글거리면서도 눈시울을 젖게 한다.

시대별로 에피소드를 툭툭 던져놓는 구성이 그리 친절하지 않을지라도 영화를 관통하는 정서만큼은 이 시절을 경험하지 않은 세대들에게도 충분히 설득력이 있는 감정의 결을 보여준다. 기대만큼은 아니더라고 여름에서 가을로 넘어가는 이 계절에 보기 딱 좋은 멜로다. 스마트폰 안에 인터넷과 지도와 지갑까지 모두 들어간 편리의 시대에 살고 있다고 어디 사랑마저도 편리하던가. 때로는 불편하지만 힘들게 쌓아올렸던 감정의 돌탑이 천년의 세월을 견디기도 한다.