내 머릿속에는 항상 그때의 중국이 남았고 그때의 중국을 이야기했다. 그때의 냄새와 음식과 그때의 친구들을 그리워했다. 문이 없던 화장실을 얘기했고, 상의를 벗은 남자들과 비좁은 버스에서 땀 범벅되어 살갗이 닿았던 것을 얘기했다. 길거리에서 만나는 여자들의 촌스러웠던 패션을 얘기했고, 주저앉아 먹는 싸구려 만둣집을 얘기했으며, 몇 백 원 되는 대학교수의 월급을 이야기했다. 춘절(春節)에 일주일 넘게 기차를 타고 이동해야 하는 중국 친구의 고향 길을 이야기했다.

이번 여행 동안 중국동포와 함께 다니며 많은 이야기를 듣고 현실의 중국을 보게 되었다. 하지만 그곳에 살고 있는 그도 거대한 중국을 잘 모르겠다고 했다. 자고 일어나면 변화하고 성장해 버리는 그 나라를 자신들도 도무지 안다고 말할 수 없다고 했다. 중국을 한번 다녀오면 책 한 권 쓰고, 두 번 다녀오면 A4 한 장을 쓰게 되고, 세 번 다녀오면 말을 하지 않는다고 하더니 중국이라는 나라는 정말 그랬다.

고속철도가 거미줄처럼 깔리고 있어 상상치도 못했던 먼 거리를 빠른 시간 이동이 가능하게 되었고, 거리에 젊은이들 옷이 우리나라 젊은이들의 패션과 다를 바가 없었다. 그녀들의 화장술이 우리와 다르지 않아 명동거리를 내가 돌아다니고 있다는 착각이 순간 들어 버렸다. 손에는 결코 기술이 뒤떨어지지 않는 핸드폰이 들려 있었고, 거대한 광장과 우뚝 솟은 건물들이 즐비한 동북아 도시조차 그들은 변방 시골이라고 그랬다. 그래서 중국의 젊은 세대들이 다 북경이나 상해 쪽으로 빠져나가고 있다고 푸념했다. 어마어마한 크기와 속도는 그동안 내가 가지고 있던 중국에 대한 우쭐함을 순식간에 부식 시켜 버렸다.

우리는 말했다. “20년 전에는 그랬어...” 여행을 하면서 그 시절이 그립다고 말했다. 변해 버린 중국보다 그 시절이 더 중국답다고 얘기했다. 그 시절이 마치 중국인 양 기억을 상기시키곤 했다.

“세상은 변해요. 상상조차 할 수 없는 속도로요. 옛날 얘기는 너무 진부해요. 지금 현재 보이는 이것이 우리들이 겪고 있는 중국이라는 거대한 세상의 한 조각이에요.”

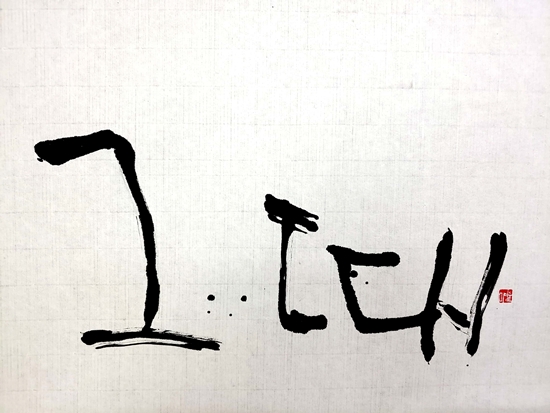

서예가 순원 윤영미

webmaster@news4000.com