내를 건너서 숲으로/ 고개를 넘어서 마을로/ 어제도 가고 오늘도 갈/ 나의 길 새로운 길/ 민들레가 피고 까치가 날고/ 아가씨가 지나고 바람이 일고/ 나의 길은 언제나 새로운 길/ 오늘도... 내일도.../ 내를 건너서 숲으로/ 고개를 넘어서 마을로

영화 ‘동주’를 본 이후 마음은 벌써 용정으로 가 있었다. 누군가가 윤동주의 생가를 다녀오시고 그 툇마루에 앉아 나의 글씨가 떠올랐고, 나 또한 그의 글씨 버스킹 제안을 받기 아득하게 전부터 항상 윤동주가 그리웠다. 그래서 먼 중국 땅으로 선뜻 그 마음을 허락해 버렸다.

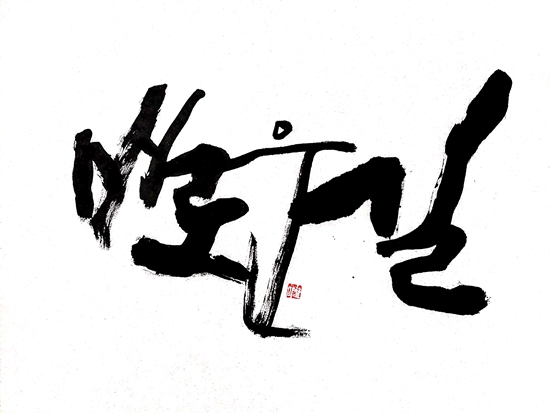

글씨 버스킹이라는 핑계로 나는 윤동주 시인에게 어떤 연서(戀書)를 보내야 할까요. 어떤 시를 써 보여야 저를 사랑하게 될까요. 청년 윤동주의 수많은 시들이 필름처럼 스쳐 지나간다. 그러다 문득 가슴에서 멈추어 버린 시. 내가 걷고 있는 이 길, 내가 가고자 하는 이 길, 내가 두려워하고 있는 이 길을 생각하니 윤동주 시인의 새로운 길은 어쩌면 지금 나에게 보내는 그의 연서가 아닐까... 그래서 그 낯선 곳이 그리워 길을 떠나기로 하였다. 아니다 그 사나이가 그리워 길을 떠난다.

중국을 유람하던 중, 하얼빈 역에서 고속 열차를 타고 5시간 정도를 달려 옌볜 조선족자치주 연길시에 도착했다. 여름 장맛비가 추적추적 내린다. 중국어와 한글 간판이 함께 적힌 것을 보니 참 묘하게 믹스가 된 교집합의 도시 같다. 어디를 다녀도 새로운 길이었다. 낯선 도시에 낯선 사람들을 보면서 그 새로운 길을 걷고 있었다.

버스를 타고 윤동주의 생가가 있는 용정으로 들어가면서 나도 참 가관이 아닌가. 좀 더 편한 길이 있고, 아무렇지도 않게 지낼 수도 있고, 그냥저냥 하루하루를 보내어도 된다. 굳이 새로운 길이 아니어도 괜찮고 굳이 힘들이지 않아도 괜찮다. 어쩌면 나는 이 순간, 마음 맞는 친구들과 수다를 떨며 하루를 보냈던 일상이 그리워졌을 지도 모르고, 두고 온 그리운 사람이 보고 싶었는지도 모른다. 이도 저도 아니라고 고개를 흔들어 버리다가 어쩌면 새로운 길에 대한 두려움 때문인지도 모른다고 수긍을 해 버렸다. 나에게 새로운 길은 두려움 반 흥분 반이라는 공식을 나는 너무도 잘 알고 있었다. 오늘도 나는 새로운 길에 첫 발자국을 내딛고 있다.

바다를 건너서 대륙으로/ 흑룡강성을 넘어서 길림성으로/ 온 적도 없고 본 적도 없는/ 나의 길 새로운 길/ 옥수수가 익고 휘파람이 날고/ 사나이가 지나고 여름비가 내리고/ 나의 길은 언제나 새로운 길/ 오늘도... 내일도.../ 바다를 건너서 대륙으로/ 흑룡강성을 넘어서 길림성으로