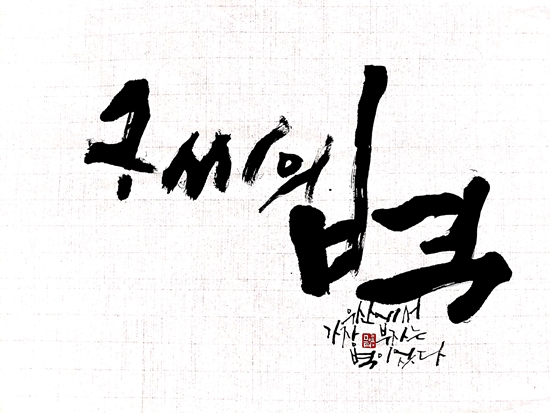

촉촉이 비가 내리던 금요일 밤, 우산을 받쳐 들고 대학가 모퉁이 우산으로 발길을 재촉한다. 좁은 지하 계단을 반쯤 내려갔을까. 통기타 소리와 노익장 가수의 구수한 노랫소리가 지하공간으로부터 쏟아져 올라왔다. 테이블 몇 개 놓지 못하는 그곳은 현란한 조명이 없어도 어둠만으로 충분히 어지러웠다. 비좁은 공간에 빈틈없이 들어찬 것은 악기만이 아니라 사람이 있었다. 몇 개의 테이블과 흐느적거리는 사람들. 초록 우산, 파랑 우산, 분홍 우산이 거꾸로 매달려 있는 낮은 천장이 슬프다. 그곳에는 까까머리 소년 같은 남자가 있다. 수염을 아무렇게나 깎고 뿔테안경으로 멋을 낸 주름 깊은 소년이 있었다. 목소리가 지하 밑바닥만큼 떨어지는 저음의 주인장 구씨는 앨범을 몇 장 낸 가수이다. 사랑해서 좋은 사람이 있지만 사랑스러울 만큼 좋은 사람이 있다. 매일 만나야 친구 같은 사람이 있고, 바람결에 안부만 가끔 전해 들어도 친구 같은 사람이 있다.

가난한 구씨네 우산에서 가장 부자가 벽이다. 빈틈이라고는 찾아볼 수 없을 정도로 자신의 밑바닥을 보여주질 않는다. 주인장 구씨의 일상 같은 포스터들이 빼곡히 붙여져 있다. 구씨의 취향을 담은 그 벽에는 어느 서예가의 특별했던 날들도 붙여져 있었다. 그렇게 가득한 그 벽은 구씨의 세월이었다. 빛이라고는 조명 빛 밖에는 채워보지 못한 그 좁고 낮은 곳에서 구씨는 젊었던 청춘을 보내고 있다. 국적이 다른 맥주병들이 술 냉장고 형광 불빛에 줄을 선다. 구씨네 우산에서 가장 밝은 빛이었다. 테이블에 앉아 술을 마시고 있던 남자가 맥주병을 내려놓고는 무대로 나간다. 흥취에 하나둘씩 악기를 잡는다. 어느 누구도 억지하지 않고 어느 누구도 마다하지 않는다. 관객이 모두 연주자인 이곳은 구씨가 파놓은 예술가들의 지하벙커였다.

아코디언으로 피아졸라의 리베르탱고가 흘렀다. 기타가 곧 따라 들어온다. 뛰쳐나가고 싶은 충동에 어깨를 눌렀다. 리듬에 반응하는 내 몸짓을 아코디언의 바람통이 대신한다. 공기를 넣었다 뺐다... 늘였다 접었다... 손 떨림만큼이나 무표정한 연주자가 슬프다.

땅콩 안주에 맥주 한 병 들고 시간을 흐느적거리는 사람들. 지상에서 배달시킨 치킨이 지하벙커로 내려온다. 머리를 뒤로 묶은 노신사의 호의가 아무렇지 않게 자연스럽다. 맥주병만 세어 버린 계산으로 육포 안주 값을 생각지도 못한 그날 밤의 마무리로 다음날 알아차린 삼천포 아낙이 밤새 남의 지하벙커 월세를 걱정하고 있었다. 구씨네 우산은 주인장이나 객이나 모자란 사람들이 모여 사는 지하벙커였다.