북에 둔 아들 만나는 김운선 할아버지 “이제 눈감아도 좋아”

1년11개월 만에 이뤄지는 남북이산가족상봉을 며칠 앞둔 늦은 오후, 경남 사천시 서동에 있는 한 가정집 유리문 너머로 노부부가 열심히 조개를 까고 있다. 가정집이라기보다는 간판 없는 작은 구멍가게, 아니면 작은 작업장이라 불러야 더 알맞을 것 같다.

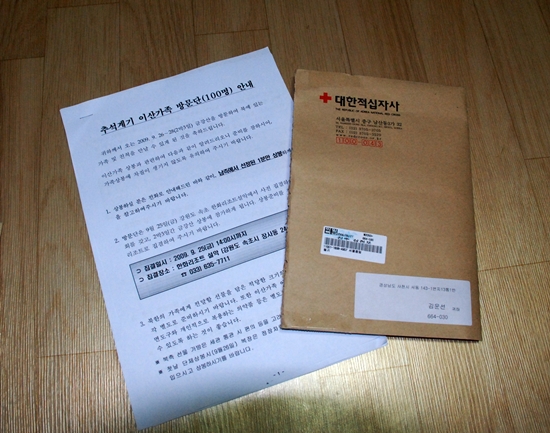

조개를 까는 노부부는 김운선(87) 할아버지와 박계심 할머니(75). 김 할아버지는 26일부터 사흘간 금강산에서 열리는 열일곱 번째 남북이산가족상봉에 참가를 앞두고 있었다.

그는 하던 일을 잠시 멈추고 마루에 걸터앉아 옛 기억을 떠올렸다.

김 할아버지가 살던 곳은 황해도 사리원. 전쟁이 터지던 1950년 무렵, 그는 철도국에 근무하면서 부인과 두 아들 그리고 부모님과 함께 오순도순 살았다.

그해 여름, 전쟁 통에 부인이 폭격으로 숨졌다. 그리고 그해 겨울, 상황이 급박하게 돌아가는 가운데 잠시 몸을 피해야 한다는 주변 권유에 따라 4살, 2살의 두 아들을 부모님께 맡기고 서울행 열차에 몸을 실었다.

그리고 그것이 마지막이었다. 만남은커녕 소식조차 듣지 못했으니, 가족과 고향에 관한 할아버지의 기억도 거기까지인 셈이다.

그 사이 지금의 부인을 만나 결혼도 했고, 슬하에 딸 셋 아들 하나까지 뒀다. 집을 마련하고, 자식들을 키우고 교육시켜 사회에 내보내고.. 그 시간은 고통의 시간이기도 했지만, 행복을 키워 나가는 시간이기도 했다.

하지만 북에 둔 가족과 고향을 향한 그리움, 애틋함은 쉬이 가시지 않았다. 그렇게 흘린 눈물이 얼마인지 모른단다. 술로 달랜 시간이 얼마인지 모른단다.

생각해보면, 그야말로 혈혈단신이었겠다. 거친 세상에서 홀로 부대껴야 할 고통도 적지 않았겠고, 가족을 두고 홀로 떠나왔다는 자책감도 컸을 것이다. ‘어찌 눈물의 나날이 아니었으랴!’

할아버지의 말을 묵묵히 듣고만 있던 부인이 불쑥 거든다. “젊어서는 올매나 울고 또 술 마시고 했는지 몰라. 아이들만 아니었으면 콱 도망가삤을 낀데...”

할머니의 퉁명한 말과 표정 속에는, 힘들었던 과거의 회한과 시간을 관통한 여유 그리고 짓궂은 장난기까지 묻어 있다. ‘진정한 동반자란 이런 모습일까?’ 이런 생각이 절로 든다.

“친구들과 고향에 있는 ‘정방산’이란 곳에 올랐을 때 찍은 사진”이라고 설명한 사진에는 “1948.4.11日 流水의 봄을 잡어”라는 글과 함께 청춘의 흔적이 그대로 남아 있었다.

운명을 직감이라도 하듯, 김 할아버지는 서울행 기차에 몸을 실으면서 이 사진 한 장을 가슴에 품었던 모양이다.

다른 사진은 그 사진에서 김 할아버지 가족만 확대한 것이었다. 전 부인은 이미 세상을 떠났고, 이제 59년의 세월을 뛰어넘어 그 사진 속 아들을 만나게 된다. 감회가 궁금했다.

“만나면 무슨 말을 해주고 싶으세요?”

“................”

이야기를 나누는 내내 표정 변화 없이 차분함을 잃지 않는 모습, 목소리. 세월의 힘이라고 생각했다. 단련되고 단련된 그 어떤 힘이라고 생각했다.

하지만 이 짧은 질문에 할아버지 표정이 굳어졌다. 그리고는 한 동안 침묵이 흘렀고, 괜한 질문을 던졌다는 자책으로 나는 사진만 뚫어져라 쳐다봐야 했다.

김 할아버지는 이산가족상봉 기회가 있을 때마다 신청했지만 번번이 쓴잔을 마셔야 했다. 이번에도 크게 기대하지 않았다는 할아버지. 아직 북에 둔 자식을 만난 것도 아닌데 그의 한 마디가 가슴 시리게 들린다. “이제 눈감아도 좋아.”

25일, 김 할아버지는 서울에 있는 아들과 함께 속초로 떠났다. 그리고 26일 오전9시에 금강산으로 이동, 꿈에 그리던 아들 김응호(63) 씨를 만난다. 안타깝게도 둘째 아들은 이미 세상을 떠났다고 한다.

하병주 기자

into@news4000.com

다른기사