배선한의 영화이야기

가만히 생각해보면 대한민국만큼 인종차별을 심하게 하는 나라도 없다. 백인은 괜찮고 흑인은 위험하며 근거조차 없는 단일민족이라는 프레임을 기준으로 동남아인들은 미개인취급을 하고 있다. 아무튼 태생부터 다문화국가인 미국에서는 과연 어떨까? Rosa Parks 사건 이후 미국사회는 흑인차별을 법으로 금지해 왔으며 이후 50년의 세월이 흘러왔으니, 과연 지금은 편견 없는 사회가 된 것일까.

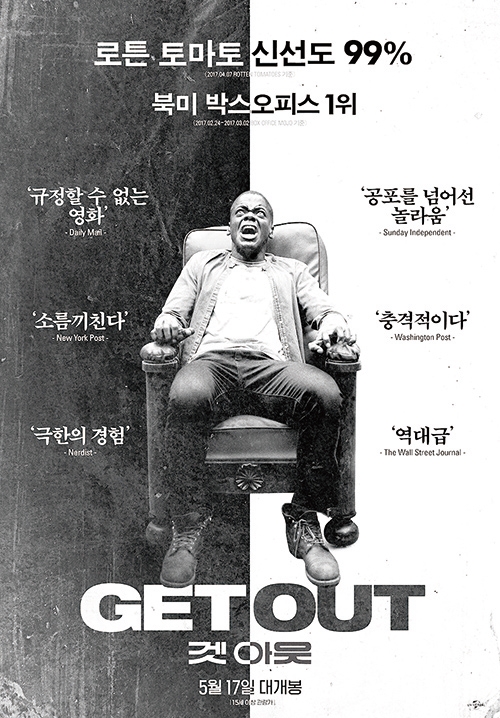

<겟 아웃>은 이런 인종차별에 대한 편견을 중심으로 풀어나가는 독특한 미스터리 호러 스릴러 영화다.

주말을 맞아서 백인 여자 친구의 집을 방문하는 흑인 남자. 아무리 법으로 차별을 금지하고 있다고 하더라도 혐오를 바탕으로 한 뿌리 깊은 선입견의 벽은 쉽게 허물어지지 않는다. 그래서 남자는 피부색이 다른 자신을 여자 친구의 가족들이 어떻게 받아들일 지 걱정 또 걱정이다. 이러한 남자 주인공의 심정과 동조하기 시작한 관객은 서사구조가 하나하나 쌓아질 때마다 덩달아 서서히 차오르는 공포를 느끼고 진땀을 흘리게 되니, 미국판 <곡성>이라는 말이 저절로 이해가 된다. 그렇게 무서운 장면이 나오는 것도 아닌데 어깨에 들어간 힘이 도무지 풀어질 생각을 하지 않으니 말이다.

원래 <겟 아웃>은 국내 개봉조차 불투명했다고 하는데, 입소문을 타면서 극장에 걸렸고 흥행도 성공했다. 그만큼 재미도 있고 평도 좋은 편인데, 그 이유를 생각해보면 기존의 미스터리 호러 스릴러 영화의 기본 공식을 뒤집는 발상의 전복이라는 점에서 차별성을 가진다. 마지막에 뒤통수를 친다는 반전의 묘미를 의미하는 게 아니다. 당연하리라고 생각했던 것들이 아니라 패러다임이 바뀌었다는 것을 알게 되었을 때의 놀라움 말이다.

우리 사회에는 묵시적 동의를 얻은 관습 또는 관행이라는 것들이 있다. 대체로 오랜 시간에 걸친 경험 또는 학습에 의한 결과다. 그러나 관습과 관행이라는 단어가 가진 뉘앙스가 그러하듯이 대체로 악습을 포장하기 위한 최면에 가깝다. <겟 아웃>은 교묘하게 가려지고 굳어진 인종차별의 최면을 조롱하면서 공감을 이끌어낸다. 그것도 재미있고 멋지게.

호러 영화라고 하면 질색을 하는 쫄보도 충분히 볼 수 있을 정도이니 무서워할 필요는 없다. 다만 형식상으로만 다문화국가인 우리 정서상 충분히 공감하기에는 조금 부족한 면이 있을 수 있겠다.